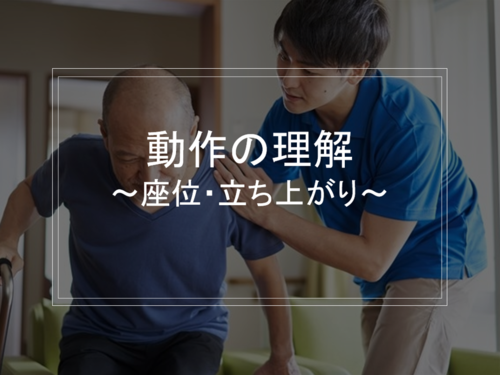

20201118-04 「廃用症候群の姿勢・動作リハビリ」

セミナ―レポートをご観覧いただき、誠にありがとうございます。

今回の講義内容:「廃用症候群の姿勢・動作リハビリ」 2020年11月18日

講師:㈱ケアプラス テクニカルアドバイザー 理学療法士 Mr.T

今回も、大勢の方に参加いただき充実した会となりました。

ご参加の皆様、「理学療法WEBセミナー」を熱心に受講していただき、誠にありがとうございました。

T先生、分かり易く熱意あるご講義をありがとうございました。

セミナーの概要については以下をご参照ください。

目次

1 ADL IADL

2 座位

3 座位の重要性

4 覚醒と座位

5 覚醒と座位 2

6 覚醒と座位 3

7 拘縮と座位

8 拘縮

9 筋力と座位

10 座位のリスク

11 座位により

12 例えば

13 排泄と座位

14 排泄と座位 2

15 排泄姿勢と腹圧のメカニズム

16 食事と座位−咀嚼・嚥下メカニズム−

17 第1相:

18 第2相:

19 食事と座位−咀嚼・嚥下メカニズム− 2

20 咀嚼

21 誤嚥

22 チェックポイント〜環境設定〜

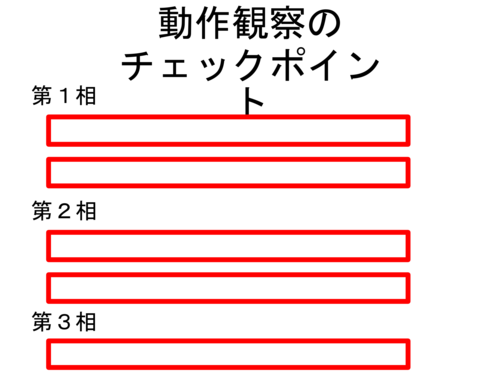

23 立ち上がり動作の相分け

24 立ち上がり動作と関節角度

25 立ち上がり動作と筋活動

26 立ち上がり動作と筋活動〜第1相〜

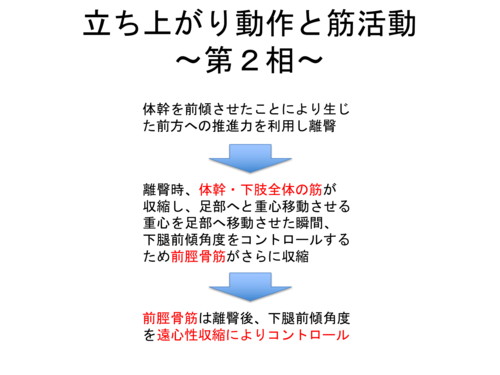

27 立ち上がり動作と筋活動〜第2相〜

28 立ち上がり動作と筋活動〜第3相〜

29 立ち上がりの筋活動

30 座り込みの筋活動

31 動作観察のチェックポイント

32 動作観察のチェックポイント〜第1相〜

33 動作観察のチェックポイント〜第2相〜

34 動作観察のチェックポイント〜第3相〜

35 次回予告

23 立ち上がり動作の相分け

第一相 : 端座位~前かがみ

第二相 : 前かがみ~お尻が浮く

第三相 : 伸びあがり~立位

24 立ち上がり動作と関節角度

立ち上がりに必要な関節角度は??

25 立ち上がり動作と筋活動

立ち上がり時はなに筋が活動??

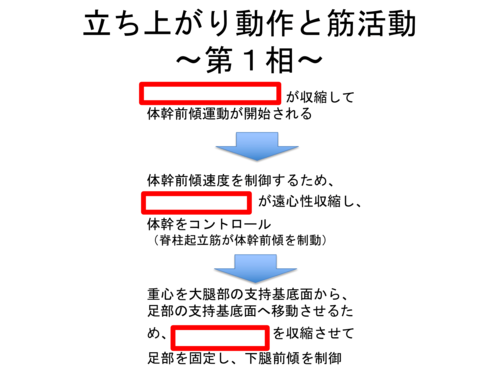

26

27

28 立ち上がり動作と筋活動〜第3相〜

・抗重力伸展筋の筋力

(大殿筋・大腿四頭筋・下腿三頭筋)

・股関節・膝関節・足関節の 協調的な伸展運動

狭くなった支持基底面から重心が出ないように、

筋力と協調性に働かせて重心を真上に持ち上げる

29 立ち上がりの筋活動

関節モーメントと関節の動きが同じとき

→求心性収縮

30 座り込みの筋活動

関節モーメントと関節の動きが逆のとき

→遠心性収縮

31

32 動作観察のチェックポイント〜第1相〜

●体幹がしっかり前傾できてるか?

体幹前傾・股関節の屈曲を行うには、骨盤の前傾が重要だが、

仙骨座りだと骨盤が過度に後傾しており、

体幹前傾・股関節屈曲動作が困難となる。

よって動作実施には、背筋を伸ばし、

骨盤前傾を促す運動から介入すると効果的。

また、高齢者で仙骨座りが長期間続いているケースは

改善が難しい場合もある。

そのため、前方に支持物を置いたり、足部を後方に引いたりして、

重心が前方へ移動し易い環境を作る。

●足部は適切な位置にあるか?

足部が遠くに位置していると、離臀時に重心と膝関節軸との距離が増大するため、

大腿四頭筋の筋収縮が要求される。

考えられる原因は、足関節背屈可動域制限、

大腿四頭筋の過緊張や座位姿勢が後方重心であるため、

バランスを取るために足部を遠い位置においている可能性がある。

33 動作観察のチェックポイント〜第2相〜

●離臀ができるか??

原因として

・大殿筋や、大腿四頭筋、下腿三頭筋など抗重力伸展筋の筋力低下

・前脛骨筋の筋力低下

・体幹の前傾不足

・足部が前方に位置している

などがある

●下腿前傾ができない・維持できない

・足関節の背屈可動域制限

・下腿三頭筋の筋緊張亢進

・前脛骨筋の筋力低下

などが考えられる

34 動作観察のチェックポイント〜第3相〜

真上に向かってに重心移動ができているか?

真上に向かって重心移動するために必要要素は2つ

・大殿筋・大腿四頭筋・下腿三頭筋などの 抗重力伸展筋の「筋力」

・股関節・膝関節・足関節の「協調性」

筋力がなければ、重心を持ち上げられず、動作が遂行できなくなる。

また、筋力があっても、脳卒中片麻痺や小脳失調などで協調性障害がある場合、

膝関節などが速いタイミングで伸展しまい、後方へふらついてしまうというケースも多々ある。

35 次回予告

立位~歩行

✓立ち上がりの動作復習

✓立位の姿勢観察ポイント

✓歩行動作の観察ポイント

施術・セミナー動画観覧ご希望の方へ

施術プログラムに関しては、セミナーで学んでいただけます。

WEBセミナーの参加や施術・セミナー動画観覧は、弊社とご契約いただいた方限定です。

●ご契約者様

過去のセミナー動画やセミナー資料を閲覧することができます。閲覧についてはご登録いただいたmailに配信された、WEBセミナーお申込みフォームよりご登録ください。

●新たに契約をご希望の方

下のバナーから契約の詳細が確認できます!

問題点の考察、機能評価、能力評価の方法、治療の方針と対策など

ケアプラスではより良質な訪問医療マッサージサービスが地域・社会に提供できるよう目指しております。